-3 °С

Снег

Все новости

ЛИТЕРАТУРНИК

10 Ноября 2020, 20:05

Размышления о жизни и творчестве Ивана Бунина. Часть тринадцатая

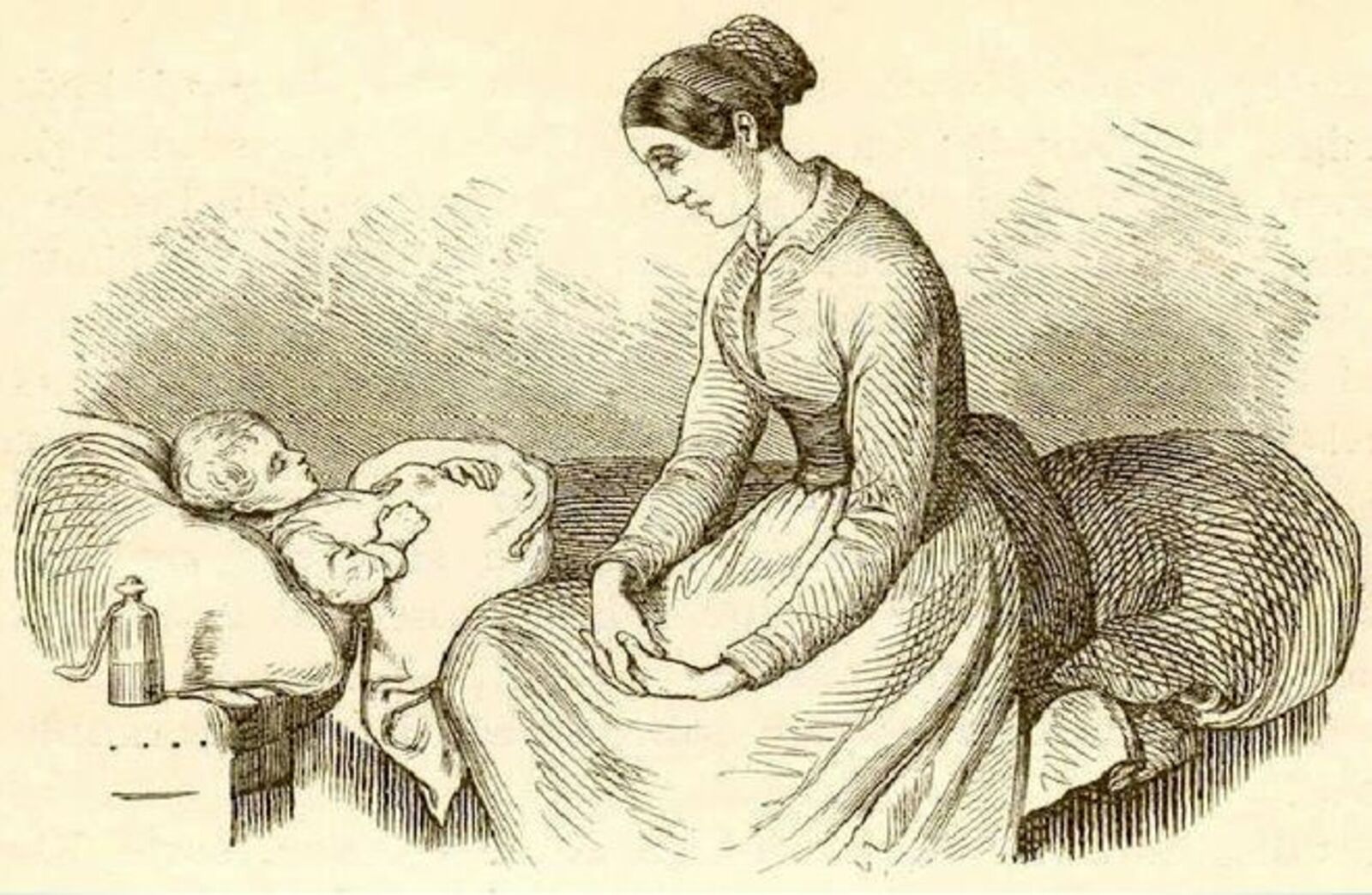

К 150-летию со дня рождения Лапти Рассказ «Лапти» И.А. Бунин написал в 1924 году. Вот вкратце его содержание: однажды морозной зимой, когда на улице ну уж очень несло непроглядной вьюгой, в доме лежал сильно больной мальчик и сильно бредил. И в бреду просил какие-то красные лапти. Рядом с ним, не отходя от постели, плакала мать.

Вошел слуга Нефед и спросил, не полегчало ли мальчику. Куда там Нефедушка! Все бредит и какие-то красные лапти просит. В Новоселки надо идти, в лавку, а потом покрасить фуксином – нехитрое дело. (Фуксин – синтетический краситель пурпурно-красного цвета). Мама мальчика пыталась отговорить – куда по такой погоде, и шесть верст... Но Нефед пошел. Всю ночь мальчик бредил и плакал – просил лапти, а Нефеда все не было. Утром новосельские мужики принесли замершее тело мертвого Нефеда. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.

Очень горестный и трогательный рассказ Ивана Алексеевича. А светлым мне здесь представляется – чувство сострадания слуги Нефеда к мальчику.

Сверчок

«Эту историю рассказал шорник Сверчок, работавший с другим шорником Василием, у помещика Ремера…» – так начинает Бунин свой рассказ «Сверчок», который был написан в 1911 году на Капри.

– Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. А рассказал все это Илья Капитонов, по прозвищу Сверчок, господам: барину с молодой женой, недавно поселившимися в дедовской усадьбе, и зашедшими со скуки в контору, а так же присутствующим там другому шорнику Василию и кухарке: небольшой женщине в полушубке и мужицких сапогах. В старом флигеле, в упраздненной конторе, где зимовала птица и помещались шорники кухарка и работник.

Далее Бунин, разворачивая обстановку, описывает комнату с её рабочим «убранством», да так профессионально все мелочи и детали инструментария шорников – все специальные запахи: кожи, сапожного вара, политуры. И неприятные запахи: копоти, махорки и даже воняло птицей из темной пристройки, что невольно начинаешь (может, ложно) осязать эти запахи. Так же Бунин последовательно обстоятельно описывает работу шорников, Василия и Сверчка, и, прочитав это, первое, что хочется сказать на современном молодежном сленге, – «зачет». А как Бунин описал то, как выглядят герои рассказа, тут, мне кажется, если это услышал профессиональный художник – он бы уверенно нарисовал их портреты.

Если вернуться к рассказу Сверчка, то лет пять или шесть назад (со слов шорника Василия) работал Сверчок со взрослым сыном Максимом у барина Савичева в Огневке и снимали там квартиру. Приближался Николин день и решили они побывать дома. И вот в морозную и туманную ночь вышли в путь. Местность глухая, туман, ничего не видать, а мороз усиливался. Плутали всю ночь. Сын от бессилия присел и стал замерзать. Сколько пытался Сверчок привести его в чувство, и, сколько мог, тащил его к жилью. Донес его Сверчок до железной дороги. Утром кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова, нашли Сверчка и его мертвого сына, которому шел двадцать пятый год.

Жуткая история, в которой Бунин показывает, как она растрогала всех, даже сурового шорника Василия. Все в комнате выказывают свое сочувствие Сверчку, а тот продолжает с этим горем жить.

«…Я хороших кровей, – говорит про себя коновал Липат. – А все оттого что мы, спокон веку, едим хорошо. Со скотины взять пример: у смореной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну, вот и считай, что мне по наследству пришлось... Я, брат, не простой коновал…»

Так начинается рассказ «Хороших кровей» И.А. Бунина, написанный им в марте 1913 года на Анакапри. И Бунин продолжает: «Зовут его Ипатом, но мужикам и ему самому не нравится… Отца его звали так же, как деда, – Борисом. – И меня обязательно надо было так же назвать, – говорит он. – Только, конечно, мы попам нож вострый, они наш род спокон веку не любят, вот и сделали назло нам. Росту он большого, волосом бледно-желт; глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывают, из Сибири пришли, – говорит он. – Оттого у меня и рост и волос сибирный. Одного не пойму, – и тут он сдвигает рукав полушубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью руку. – Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной: верно, меченые мы все...»

Бунин продолжает: «… Он богат. Живет на дедовском поместье, в голом поле. Хозяйствует без работников, с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, но беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу-старика, убил – «как лярву» слегой, заявил, куда следует – и забыл. Воров ни в грош не ставит – «мышь копны не боится» – говорит он насмешливо, но держит целых семь штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу, в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку, рвут пастухов и овец, – только подгони стадо к хутору! – и почему-то особенно злы осенью.

Коновал он знаменитый! Но слывет и редким крысомором. А морить, изгонять крыс – это уже с колдовством связано.»

Он очень дорожит тем, что его считают не простым человеком, связанным с жуткой силой, Ипат чувствует, что связан с колдовством.

Он рассказывает:

«– Есть разные колдуны. Есть от бога, есть и от врага. Кто к сатане захочет прикачнуться, тот уж и делает так. Перво-наперво он в самую темь, в ночь-полночь в овин обязан итить и ружье с собой и образ взять. Собака не брешет, лягушка не турлычет, а он, знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит... Как полночь, так он и вот он: зашуршит, как собака, в соломе, подымется рогами под самый решетник из этой самой страсти, темени, и корыто поганое перед тобой постановит…»

В этом рассказе Липата переплелось все – и вера во всемогущего Бога и колдовская мистика, передаваемая по наследству, и вера в силу, жесткую и порою жестокую, но с добрыми намерениями, и в труд с хорошей сноровкой. Но при этом ему надо быть последовательным в своем деле… И Липат продолжает: «… Ну, вот таким-то побитом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него силы, а он велел подать себе на блюде серебра, золота – и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал – «нет, говорит, видно, с собой не унесешь!» – и открылся отцу во всем... А мне покойник родитель только и сказал, что одно слово до трех раз: «Все мое – твое, все мое – твое, все мое – твое». Штука-то, кажись, нехитрая, а поди-ка, откажись!..»

На конюшне Липат в тот день с подручными делал тяжелую и жесткую работу, связанную с жеребцами и лошадьми. При этом делая им до крови больно, но при этом он знал твердо, что это надо делать и именно ему.

И, наверное, не зря Иван Алексеевич описывает завершение этой тяжелой работы Липата так:

«… Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой:

– Шабаш. Благодарение богу.

Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа. Потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды.

– Свят, свят, свят! – сказал Липат, не спуская с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. – На доброе здоровьице!»

И завершает Бунин этот рассказ:

«Потом он отдыхал – перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью к ней, к тайникам и силам природы. Сидя возле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света – и эта весенняя белизна и без солнца слепит».

Данил ГАЛИМУЛЛИН

Продолжение следует…

Читайте нас:

Выбор редакции